★★★★

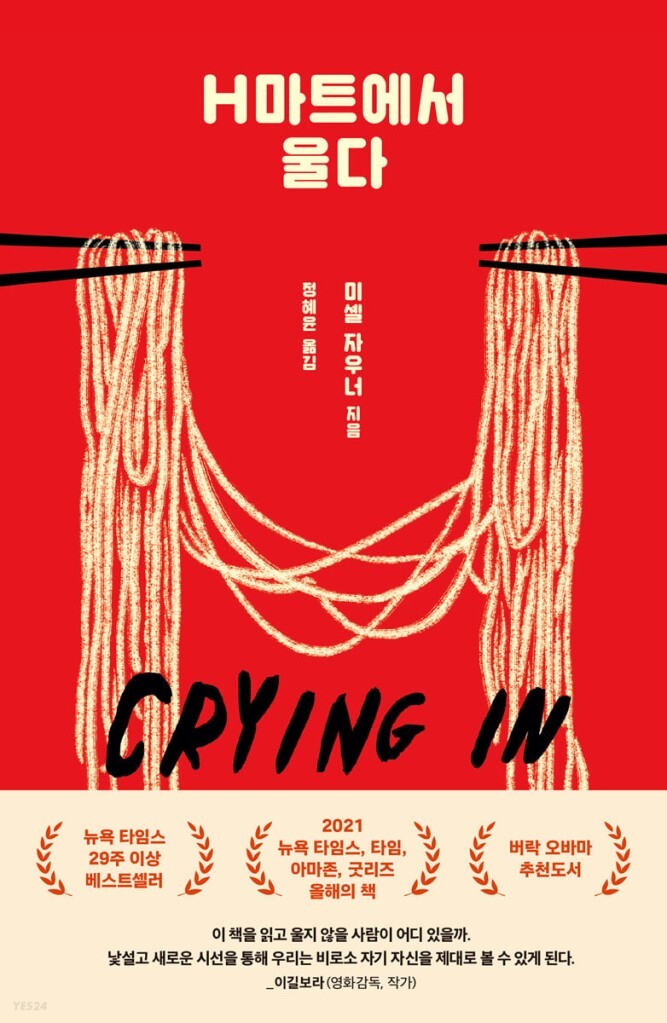

엄마가 돌아가신 뒤로 나는 H마트에만 가면 운다, 라는 문장과 함께 시작하는 이 책을 읽으면서 ‘아, 나도 울겠는데.’하고 몇번을 생각했는지 모른다 (그래도 생각보다 그렇게 울지는 않았다). 많은 사람들이 그러하겠지만 나도 부모님, 특히 엄마에 대해선 한없이 약해지는 구석이 있기 때문이다. 사실 어떨 땐 엄마를 세상에서 가장 잔인하게 대하는 사람이 나라는 걸 알면서도.

엄마와 식탁에 나란히 앉아 시시콜콜한 이야기를 하면서 함께 점심을 먹는 순간들을 사랑했지만 여전히 엄마와 떨어져살고 엄마가 나의 내밀한 삶의 면모들을 잘 모르는 게 더 좋다. 엄마의 삶을 존경하면서도 때로는 아주 깊은 마음 속 한 구석에서는 한심해했던 순간도 있었던 것 같다. 엄마를 사랑하지만 엄마의 꽤나 많은 점들을 도무지 이해할 수가 없다.

그럼에도 불구하고 엄마가 없는 세상은 도저히 상상이 가지 않는다. 그 세상을 내가 어떻게 살아야할지도 잘 모르겠다. 저자 미셸 역시 그러했을 것이고, 아마 여전히 그럴지도 모른다. 미셸은 앞으로도 무리해서 한국 여행을 계획했던 것을 종종 후회할지도 모른다. 앞으로도 고통에 찬 엄마의 마지막 모습이 꿈에 나올지도 모른다. 앞으로도 H마트에 가서 눈물을 흘릴지도 모른다. 사실 이 책의 거의 후반부까지도 미셸은 후회와 고통의 감정에 대해서 가장 많이 이야기했으니까. 하지만 이 책이 그렇게만 끝났다면 내가 이 책을 읽고 느끼는 감정은 오직 두려움 뿐이었을 것이다. 그러나 미셸은 거의 마지막쯤에 실린 이야기에서 이런 이야기를 했다.

엄마는 나의 대리인이자 기록 보관소였다. (…) 엄마는 나의 모든 걸 기억하고 있었다. 내가 태어난 때, 결실을 맺지 못한 열망, 처음으로 읽은 책. 나의 모든 개성이 생겨난 과정, 온갖 불안과 작은 승리. 엄마는 비할 데 없는 관심으로 지칠 줄 모르고 헌신하면서 나를 지켜보았다.

엄마가 사라지고 나니 이런 것들을 물어볼 사람이 아무도 없었다. 기록되지 않은 일은 엄마와 함께 죽어버렸으니까. 한낱 기록과 내 기억이 남아 있을 뿐이었다. 이제 엄마가 남긴 표식을 단서로 나 자신을 이해하는 일은 오롯이 내 숙제가 되었다. 이 얼마나 돌고 도는 인생인지, 또 얼마나 달콤쌉싸름한 일인지. 자식이 엄마의 발자취를 더듬는 일이, 한 주체가 과거로 돌아가 자신의 기록 보관인을 기록하는 일이.

(…)

내 기억을 곪아터지게 놔둘 수는 없었다. 트라우마가 내 기억에 스며들어 그것을 망쳐버리고 쓸모없게 만들도록 방치할 수는 없었다. 그 기억은 어떻게든 내가 잘 돌봐야 하는 순간이었다. 우리가 공유한 문화는 내 심장 속에, 내 윤전자 속에 펄떡펄떡 살아 숨쉬고 있었다. 나는 그걸 잘 붙들고 키워 내 안에서 죽어버리지 않도록 해야 했다. 엄마가 가르쳐준 교훈을, 내 안에, 내 일거수일투족에 엄마가 살아 있었다는 증거를 언젠가 후대에 잘 전할 수 있도록. 나는 엄마의 유산이었다. 내가 엄마와 함께 있지 못한다면 내가 엄마가 되면 될 터였다.

누군가를 진정으로 떠나보내는 방법은 고통스럽더라도 그 사람과의 기억을 하나하나 어루만지는 것. 그렇게 그 사람을 진실로 기억하는 것. 그리고 때로는 그걸 넘어 그 사람이 되어보는 것.

여전히 내게는 너무 어렵지만 살면서 내가 감당하기 버거운 상실을 겪게 될 때마다 어떻게 행동해야할지 미약한 힌트를 얻은 것 같았다. 지금으로선 굳이 상상하고 싶지도 않은 고통이 내 삶을 찾아올 때마다 흐릿한 기억 속에서 이 책의 메시지가 떠올랐으면 좋겠다. 나도 누군가의 제법 근사한 유산이 될 수 있도록.

(2023.03.06 작성)

'After.' 카테고리의 다른 글

| '모든 삶은 흐른다'를 읽었다. (0) | 2023.08.02 |

|---|---|

| 'GPT 제너레이션'을 읽었다. (feat. ChatGPT 사용 후기) (0) | 2023.06.20 |

| ‘철학은 어떻게 삶의 무기가 되는가’를 읽었다. (0) | 2023.06.18 |

| ‘물고기는 존재하지 않는다’를 읽었다. (0) | 2023.05.07 |

| ‘곰돌이 푸 다시 만나 행복해’를 봤다. (0) | 2023.05.07 |